近日,,石河子大學水利建筑工程學院劉洪光教授團隊在深垂直旋耕改良鹽堿地機理研究方面取得了重要研究進展。相關研究成果以“Deep vertical rotary tillage depths improved soil conditions and cotton yield for saline farmland in South Xinjiang”為題,發(fā)表國際農(nóng)林科學-農(nóng)藝學期刊European Journal of Agronomy上(中國科學院一區(qū)TOP期刊),。

相比于常規(guī)耕作方式,,深垂直旋耕能夠通過打破土壤板結層,,增加土壤孔隙度以及降低土壤鹽分含量,,提高作物產(chǎn)量。然而隨著耕作深度的增加,,土壤中不同粒徑顆粒分布與土壤鹽分動態(tài)變化也變得更加復雜,,這為理解耕作機制和優(yōu)化管理策略帶來了巨大挑戰(zhàn),。因此,研究深垂直旋耕下如何實現(xiàn)土壤結構優(yōu)化與鹽分淋洗解耦,,將為鹽堿地改良的長期耕作模式設計提供新的見解,。

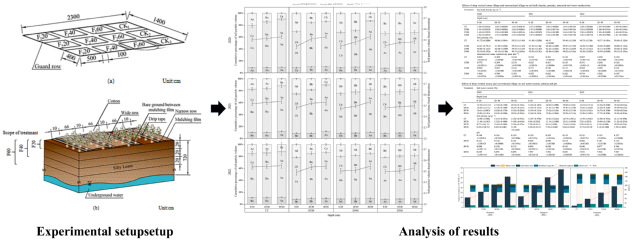

圖1 圖形摘要

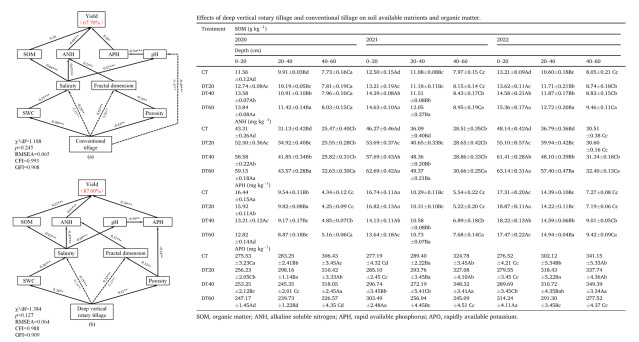

本研究發(fā)現(xiàn),垂直深旋耕通過改善土壤孔隙度和導水率,,顯著降低了鹽堿脅迫,,增強了土壤養(yǎng)分供應,有效緩解了傳統(tǒng)耕作引起的土壤結構惡化和棉花養(yǎng)分吸收問題,,最終大幅提高了棉花產(chǎn)量和經(jīng)濟效益,,深旋耕60 cm時改良效果最為顯著。結構方程模型分析表明,,垂直深旋耕改良效果是土壤結構優(yōu)化,、鹽分淋洗和水分保持等多因素協(xié)同作用的結果,土壤水分,、孔隙度和鹽分的變化分為顯著改善區(qū),、適度改善區(qū)和有限改善區(qū),顯著改善區(qū)具有最高的增產(chǎn)潛力,。

圖2 基于結構方程的常規(guī)耕作和深垂直旋耕對棉花產(chǎn)量的影響(上),;

垂直深旋耕與常規(guī)耕作對土壤速效養(yǎng)分和有機質的影響(下)。

這項研究突破了傳統(tǒng)耕作方法在改良鹽堿地上的局限,,首次通過深垂直旋耕顯著改善土壤土壤理化性質及養(yǎng)分環(huán)境,,為篩選適宜的粉壟深松措施提供了理論支撐,也為研究深耕對鹽分遷移和土壤結構優(yōu)化的長期影響提供參考,。該工作的第一作者為石河子大學水利建筑工程學院碩士生李智杰,、通訊作者為石河子大學水利建筑工程學院劉洪光教授(第二位次)和新疆生產(chǎn)建設兵團第三師農(nóng)業(yè)科學研究所王譚剛(第三位次)。該研究獲得了國家自然科學基金(52069026,,U1803244)新疆生產(chǎn)建設兵團(2020DB001,,021BC003)和新疆生產(chǎn)建設兵團第三師(KY2021GG11)的聯(lián)合支持。

(通訊員:劉洪光 郜建銳 鞏芮君)